Les dispenses de consanguinité : un éclairage historique sur les mariages arrangés et les liens de parentés

Les dispenses de consanguinité, ces autorisations accordées par l’Église catholique pour permettre des mariages entre personnes ayant un lien de parenté plus ou moins proche, constituent un sujet fascinant pour les historiens et les généalogistes. Elles offrent un éclairage précieux sur l’histoire du mariage, les pratiques matrimoniales, les stratégies familiales et les évolutions sociales au fil des siècles. Cet article propose une plongée approfondie dans l’histoire de ces dispenses, depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours.

Tableau d’un mariage au XVIIe siècle

Le contexte historique : enjeux religieux, sociaux et économiques au XVIe siècle

Au XVIe siècle, l’Église catholique exerçait un contrôle étroit sur les mariages, considérés comme un sacrement. Le droit canon interdisait les unions entre parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité, soit les cousins germains. Cette règle visait à prévenir les risques de consanguinité, jugée dangereuse pour la santé des enfants, mais aussi à maintenir un certain ordre moral et social.

Cependant, dans les sociétés rurales et aristocratiques, les mariages entre cousins pouvaient être encouragés pour des raisons diverses :

• Maintien du patrimoine familial : en se mariant entre cousins, les familles pouvaient éviter la dispersion de leurs biens et assurer la transmission du patrimoine au sein du même lignage.

• Alliances politiques et sociales : les mariages consanguins pouvaient renforcer les liens entre familles puissantes et consolider des alliances.

• Stratégies matrimoniales : dans certaines sociétés, les mariages étaient arrangés par les familles pour des raisons économiques ou sociales, et les unions entre cousins pouvaient être privilégiées.

Face à ces enjeux, l’Église a mis en place le système des dispenses de consanguinité. Ces autorisations exceptionnelles permettaient de déroger à l’interdiction des mariages consanguins, sous certaines conditions et moyennant le paiement d’une taxe.

L’évolution des dispenses de consanguinité : du Concile de Trente à nos jours

Le Concile de Trente (1545-1563) a marqué une étape importante dans l’histoire des dispenses de consanguinité. Il a réaffirmé l’interdiction des mariages consanguins, mais a également précisé les conditions d’obtention des dispenses. Les demandes devaient être motivées et justifiées, et une enquête était menée pour vérifier la véracité des informations.

Au XVIIe et XVIIIe siècles, les dispenses sont devenues plus fréquentes, en raison notamment de l’essor de la généalogie. Les familles nobles, soucieuses de préserver leur patrimoine et leur statut social, ont eu recours aux dispenses pour contourner les interdits religieux et assurer des alliances avantageuses. Les archives paroissiales et les registres de notaires conservent de nombreuses traces de ces dispenses, qui permettent de mieux comprendre les stratégies matrimoniales de l’époque.

Au XIXe siècle, le Code civil de 1804 a instauré de nouvelles règles en matière de mariage, mais les dispenses de consanguinité ont continué à être délivrées par l’Église catholique, en particulier pour les mariages entre cousins. Les motifs invoqués étaient variés : maintien du patrimoine familial, alliances politiques, nécessité de protéger l’honneur d’une famille, ou encore considérations affectives.

Aujourd’hui, les dispenses de consanguinité sont encore possibles dans certains cas, notamment pour les mariages entre cousins au-delà du quatrième degré. La demande doit être adressée à l’évêque du diocèse, qui l’examine et peut l’accorder si les motifs sont jugés suffisants. Les motivations actuelles sont souvent liées à des considérations affectives ou à la volonté de maintenir des liens familiaux.

Les archives de dispenses de consanguinité : une mine d’informations pour les chercheurs.

Les archives de dispenses de consanguinité sont une source d’informations précieuse pour les généalogistes, les historiens et les chercheurs en sciences sociales. Elles permettent de retracer l’histoire des familles, de comprendre les stratégies matrimoniales, d’étudier les liens de parenté et d’analyser les évolutions sociales et culturelles.

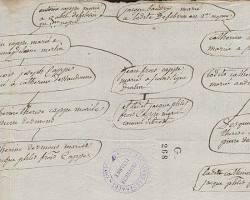

Ces archives sont conservées dans les Archives départementales et sont accessibles à tous, sous certaines conditions. Elles contiennent généralement les demandes de dispense, les enquêtes réalisées par les autorités religieuses, les témoignages des proches, les arbres généalogiques et les décisions finales. Ces documents peuvent être riches en détails sur la vie des familles, leurs motivations, leurs relations et leurs stratégies.

Dossier de recherche

Les dispenses de consanguinité sont un phénomène historique et social complexe, qui témoigne des évolutions des règles matrimoniales, des pratiques sociales et des mentalités au fil des siècles. Elles nous renseignent sur les préoccupations des familles, leurs stratégies, leurs valeurs et leurs rapports avec l’Église. Les archives de dispenses de consanguinité sont une mine d’informations pour les chercheurs et les passionnés d’histoire familiale, qui souhaitent mieux comprendre le passé de leurs ancêtres et les liens qui unissent les familles.